1944. Ávila Camacho y el atentado

Wenceslao Vargas Márquez

En abril de 1944 el presidente Ávila Camacho sufrió un atentado en el Palacio Nacional. En la historia de México se repiten datos donde se supone que desde organizaciones masónicas se planean atentados al poder público. Revisaremos este caso y la filiación masónica del ex presidente:

Manuel Ávila Camacho

nació en Puebla en 1897 y murió en 1955. Fue presidente de diciembre de 1940 a noviembre

de 1946. ¿Perteneció a la masonería Manuel Ávila Camacho? Reproduzco aquí una

parte de lo que publiqué al respecto en mi libro La masonería en

la presidencia de México:

Frau y Abrines en el “Diccionario Enciclopédico de la Masonería” dice (t. IV, p. 445) que Ávila Camacho fue un masón prominente pero no cita fuentes para sostener su dicho. Alfonso Sierra Partida en mayo de 1980, dentro de una entrevista que le hizo una revista mexicana mensual afirmó que Ávila Camacho fue masón a pesar de ser también devoto católico.

Frau y Abrines en el “Diccionario Enciclopédico de la Masonería” dice (t. IV, p. 445) que Ávila Camacho fue un masón prominente pero no cita fuentes para sostener su dicho. Alfonso Sierra Partida en mayo de 1980, dentro de una entrevista que le hizo una revista mexicana mensual afirmó que Ávila Camacho fue masón a pesar de ser también devoto católico.

|

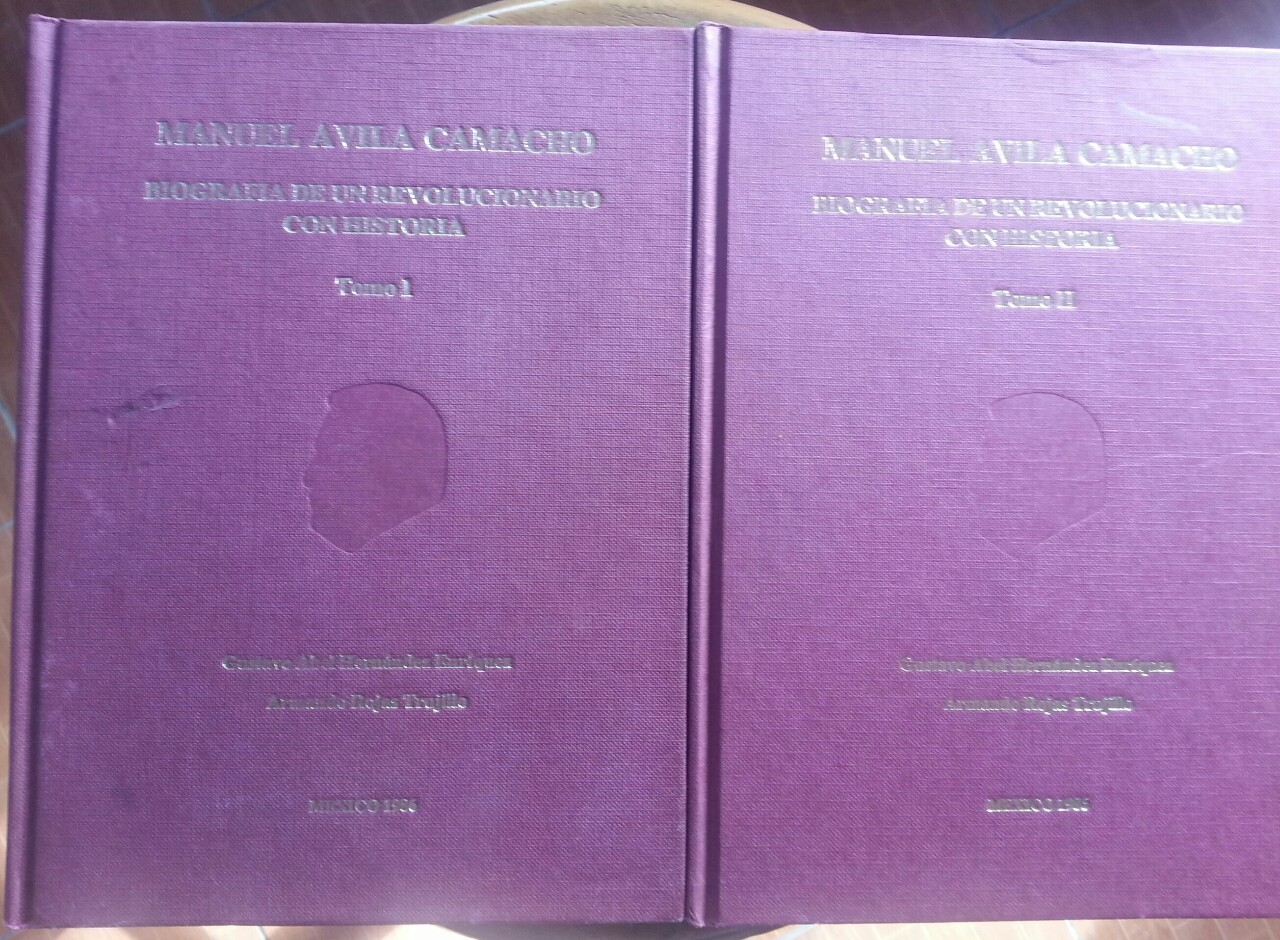

| Portada del tomo 2 de mi libro, disponible en Amazon |

Lo raro del dato es que el presidente Ávila Camacho normalmente es mencionado con sus dos apellidos y en esta página de Zalce sólo refiere el primero omitiéndose el apellido materno Camacho. La duda de que si este ‘Manuel Ávila’ es ‘Manuel Ávila Camacho’ es desechada implícitamente por el Dr. Guillermo de los Reyes (en “Herencias Secretas. Masonería, política y sociedad en México”, BUAP, 2009) al respaldar que Ávila Camacho fue masón citando a Zalce pero sin detallar la cita. Léase:

“Los masones le dieron el apoyo a Ávila Camacho más como un gesto de fidelidad a Cárdenas que por la simpatía al candidato. Ávila Camacho no había demostrado un pensamiento y sentimiento anticlerical, que era un gesto que los masones esperaban de un candidato como garantía del respeto a la separación Iglesia-Estado. Con la llegada al gobierno del general Manuel Ávila Camacho (que de acuerdo con Luis Zalce y Rodríguez había sido iniciado en la masonería), y seguido por los masones Miguel Alemán y Adolfo López Mateos hubo acciones positivas a favor de la institución masónica”.

En cuanto al atentado sufrido por el presidente en la mañana del 10 de abril de 1944 en el Palacio Nacional y en el que fueron mencionadas las logias masónicas, tratan el tema Gustavo Hernández y Armando Rojas en el libro Manuel Ávila Camacho, biografía de un revolucionario con historia (Ediciones del gobierno del estado de Puebla, t II, p. 218, México, 1986) y le dedican un apartado dentro del capítulo 8 de su obra. El tema 8.1 se titula justamente El Atentado”. Narran Hernández y Rojas:

“El doctor Octavio Mondragón, oficial mayor de Asistencia Pública, acompañaba ese día al presidente (…) Aseguró que al entrar en el patio y mientras la guardia tocaba la marcha de honor, se advirtió la presencia (…) de un individuo enfundado en uniforme militar. Al bajar del coche en que llegó el general Ávila Camacho y aproximarse al elevador, la figura de junto al pilar se desprendió en dirección al presidente, y sacando la pistola le disparó directamente al pecho. El doctor Mondragón, señaló que inmediatamente se lanzó contra el agresor, el que le apuntó con la boca de la pistola, cuando el presidente intervino con la rapidez y con la serenidad que le eran características, salvándole la vida (...) Según algunos testigos, el agresor llegó a las 9:00 horas al Palacio Nacional (…) Cerca de las 9:30 horas entabló conversación con el oficial de guardia de la puerta de honor (…)

“Todavía el primer magistrado vio al teniente De la Lama cuadrarse para saludarlo al estilo militar y al reconocerle contestó el saludo con una sonrisa e inclusive retardó el paso para charlar brevemente con él, cosa que aprovechó el agresor para decirle: ‘Señor Presidente. ¿Cómo está usted?’; contestando el general Ávila Camacho: ‘¿Cómo te va? ¿Qué andas haciendo?’ En esos momentos el teniente De la Lama Rojas sacó rápidamente su pistola reglamentaria calibre 45 y apuntando al presidente hizo un disparo, el proyectil perforó el chaleco y quemó la manga izquierda de la americana que vestía el presidente, quien sin perder la sangre fría se arrojó sobre su agresor, le dio un fuerte golpe en la mano y lo sujetó (...)

“El presidente siempre conservó la serenidad en ese momento ordenando a sus ayudantes que soltaran al teniente De la Lama, pidiéndole a éste último que lo acompañara al elevador, donde le preguntó: “¿Qué traes tú amigo?”; a lo que el teniente contestó: “En este país no hay libertad ni justicia; no nos dejan a los militares entrar uniformados a las iglesias ni a las logias”. Hasta aquí Hernández y Rojas.

Leo en otro libro que el diario El Universal del 11 de abril citaba como motivo para el atentado de parte del teniente José Antonio de la Lama Rojas el que no le permitían ir a la iglesia ni a la logia uniformado militarmente. En los documentos públicos el tema de las logias nunca quedó aclarado.

Dos o tres horas después del atentado, hacia el mediodía del mismo 10 de abril, informes oficiales indicaron que el frustrado homicida de la Lama intentó huir y le dispararon militares del cuartel del 6° Regimiento de Caballería donde estaba en calidad de prisionero.

¿Qué pasó con el prisionero ahora herido? ¿Murió o no?

Respuestas en mi libro, disponible en Amazon.